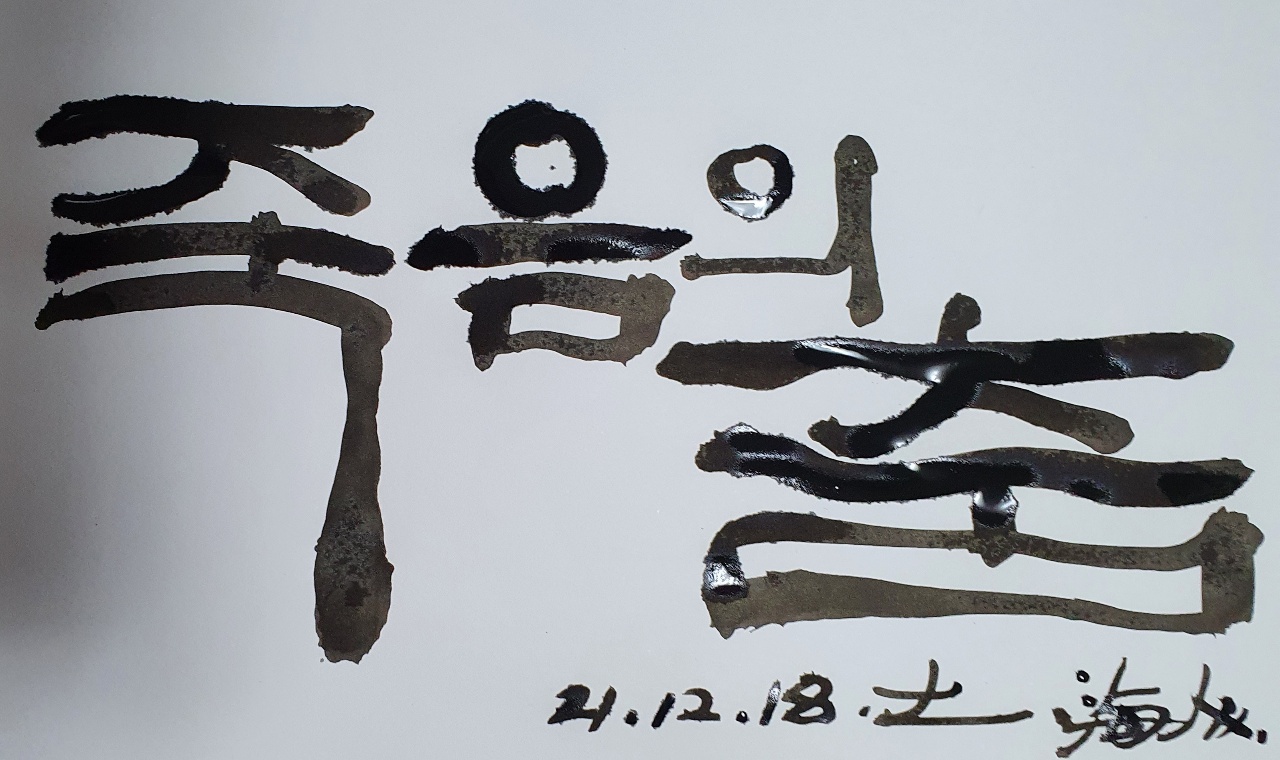

죽음의 춤 ㅡ에르네스트 크리스토프에게

- 샤를 보들레르

커다란 꽃다발과 손수건, 그리고 장갑을 가지고

살아 있는 사람처럼 귀티 있는 맵시를 뽐내는 이 여인에게는

괴상한 모습에 교태 지닌 가냘픈 여인의

태평스러움과 활달함이 있다.

이보다 날씬한 허리를 무도회에선들 본 적이 있을까?

그녀의 호화롭게 풍성한 어마어마한 옷은

꽃처럼 예쁜 술 달린 신이 감싸주는

야윈 발 위에 넉넉하게 흘러내린다.

바위에 몸을 문지르는 음탕한 시냇물처럼,

쇄골 가에서 너풀대는 주름끈은

그녀가 감추려 버둥대는 처량한 가슴을

가소로운 조롱으로부터 다소곳이 막아준다.

그녀의 깊은 두 눈은 허공과 어둠으로 이루어졌고,

솜씨 있게 꽃으로 장식한 두개골은

가는 등뼈 위에서 연약하게 흔들거린다.

오, 터무니없이 치장한 허무의 매력이여.

살에 미친 연인들은 인간 뼈대의

말로 형용할 수 없는 우아함 알지 못하고, 너를

풍자화를 부를 테지, 그러나 키 큰 해골이여,

너는 내 가장 소중한 취미에 꼭 들어맞는구나!

너는 몹시 찌푸린 얼굴을 하고

'삶'의 잔치를 훼방하러 왔는가? 아니면 어떤 오랜 욕망이

너의 산 송장을 또다시 충동질하여,

숫된 널 '환락'의 법석에 떠밀어넣었는가?

바이올린의 노랫소리에, 촛불의 불꽃에

너를 조롱하는 악몽을 쫓아버리고 싶었던가,

또한 네 심장에서 타고 있는 지옥의 불길을

이 술잔치의 급류에서 식혀달라고 왔는가?

어리석음과 과오가 마르지 않는 우물이여!

오랜 고뇌의 영원한 증류기여!

네 갈비뼈의 구부정한 격자 너머로

나는 본다, 게걸스런 독사가 아직도 어슬렁거리는 것을.

그러나 진실을 말한다면, 네 교태도

애쓴 보람 없을까봐 두렵다.

저 인간들 중에 누가 네 익살을 이해하랴?

공포의 매력은 오직 강한 자만 취하게 할 뿐인걸!

무서운 생각 가득한 네 눈의 심연은

현기증이 일어나게 하고, 조심스런 춤꾼들도

쓰디쓴 구역질 없이는 네 서른두 개 이빨의 영원한 미소를 바라보지 못하리.

그러나 제 팔에 해골을 보듬지 않은 자 누가 있으며,

무덤의 것들에서 자양분 취하지 않은 자 누가 있는가?

향수도 의상도 화장도 다 무슨 소용?

아름다운 것도 추해지고 말 것이니.

코 없는 무희여, 뿌리칠 수 없이 매혹적인 위안부여,

그러니 눈 가리고 춤추는 자들에게 말하려무나;

‘교만한 도련님들, 아무리 분과 연지로 단장해도

너희는 모두 죽음 냄새가 난다! 오 사향 칠한 해골들이여.

시든 안티노우스, 수염 없는 댄디,

니스 칠한 송장, 백발의 호색한들이여,

세상을 흔드는 죽음의 춤이

그대들을 알 수 없는 곳으로 끌고 간다!

차가운 센 강둑에서 타는 듯한 갠디스 강변에 이르기까지

인간 무리들은 넋을 잃고 깡총댄다,

천장 구멍에는 '천사'의 나팔이 시커먼 나팔총처럼

불길하게 입을 쩍 벌리고 있음을 보지 못하고.

어느 풍토 어느 태양 아래서도, 오 가소로운 '인간'들이여,

'죽음'은 너희들의 우스꽝스런 몸짓을 바라보고,

때로 그대들처럼 몰약으로 단장하고,

너희들의 미친 짓에 그의 빈정거림을 섞는구나!”

몇 년이 흘렀나. 황현산 선생님이 돌아가셨을 즈음 '예스 24'에서 소개받은 책을 읽고 있다. <밤이 선생이다>이다. 자못 엉뚱한 생각까지 포함하여 많은 것들을 안고 있는 책의 제목으로 꼭 읽고 싶다는 생각을 했다. 생각나지 않지만 아마 소개자가 내 존경하는 인물이었던 같기도 하고 소개글이 강한 인상을 남겼던 것도 같다. 최근 들어 이젠 더 이상 짐을 늘려서는 안 된다는 생각에 '읽고자 하는 책은 꼭 사서 읽는다'는 식의 도서 구입을 그만둔 지 몇 해 되었기에 연초 학교 도서 구입 목록에 넣어 읽게 되었다.

신문이며 인터넷이나 온라인 도서 소개 등을 통해서 선생의 이름을 들은 바 있으나 기어코 찾아 읽고 싶다는 생각을 할 만큼 직접적인 영향을 받은 적은 없다. 아마 그의 책을 읽은 적이 없었던 듯. 마침내 망자의 글을 통해 망자를 뵙게 된 것이다. 책은 '한겨레' 등의 언론 매체에 올라온 것들을 모아 놓은 듯싶다. 요즘 시류를 7,80년대 즈음 혹은 그 이전 시대의 상황들과 연결하여 두루두루 파헤쳐놓은 내용들이다.

'이런 들 어떠하리 저런 들 어떠하리'의 자유방임 심보로 생활을 할 만큼 만사 거리낌없이 유유자적하고 있는 내게 옛 시대 아날로그 때의 추억들이 새삼 자극적이지도 않지만 조금씩 방만의 생에 거리를 두고자 노력하고 있던 차 또 새삼 옛 시대의 정스러운 낱장들이 내 지친 심장을 다독여준다.

마침 보들레르의 시를 젊은이들과 토론했던 때의 이야기가 나와 시를 찾아냈다. 또록또록 읽은 후에 이곳에 담아본다.

그래, 치장하는 삶은 곧 허망한 죽음의 삶으로 함몰되게 하는 지름길이다. 그냥 이대로 살자. 자연 그대로. 순리 그대로. 더 이상 쓸 데 없는 욕심을 부리지 말자. 지금 이대로도 충분하다.

'문학' 카테고리의 다른 글

| 삶을 묻는 너에게 - 용혜원 (0) | 2022.01.02 |

|---|---|

| 가을 - 김종길 (0) | 2021.12.30 |

| 거꾸로 선 꿈을 위하여 1 - 진이정 (0) | 2021.12.18 |

| 거꾸로 선 꿈을 위하여 2 - 진이정 (0) | 2021.12.18 |

| 태양미사 - 김승희 (1) | 2021.12.18 |