오랜만에 영화 '플래툰'을 보고 제법 좋은 잠을 잤다. 자기 나름의 하루 패턴을 확실히 사는 남자의 아침 공부 때문에 긴 아침잠을 다 못 자고 일어났다. 오늘은 일요일. 화분에 물 주기를 해야 한다는 생각도 일찍 이부자리를 들치고 일어서게 한 이유 중 한 가지이다.

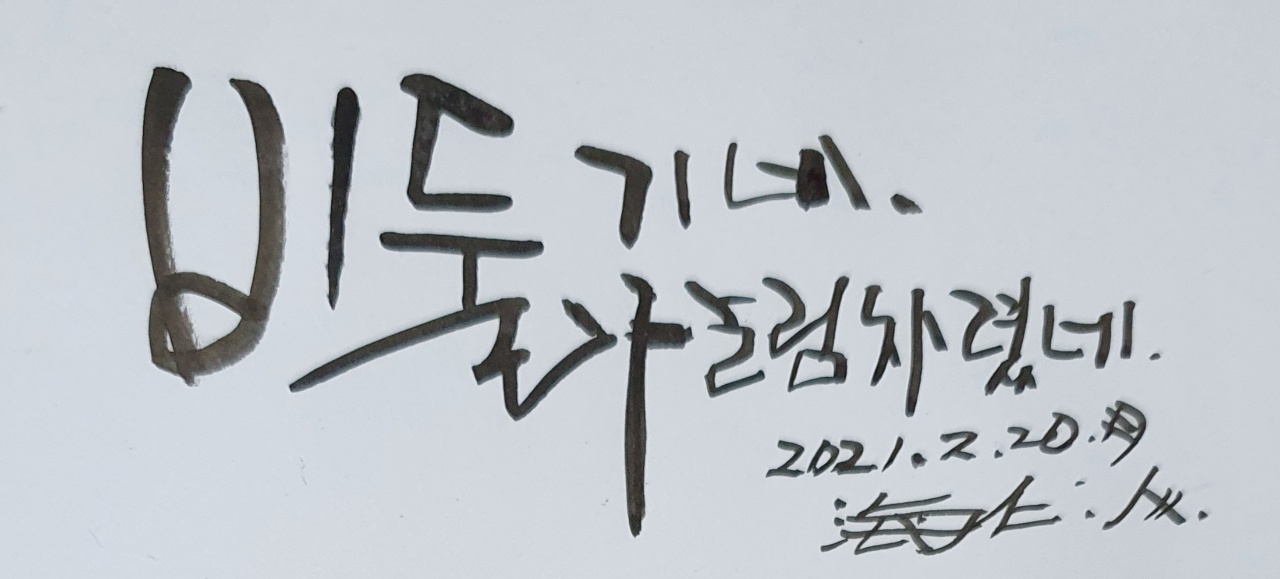

틀림없이 아침을 먹는, 잠자리에서 일어서자마자 벌써 배가 고프다는 남자가 준비하는 아침 식사를 30분 후에 먹겠다는 약속으로 가닥을 짓고 물 주기를 시작하였다. 아, 어쩌자고 이 많은 분을 만들었을까, 이 많은 분을 키우게 되었는가. 후회에 후회를 겹겹으로 하면서 물 주기를 하는데, 어이쿠나 진정 또 한 가지 해결해야 할 문제가 있다. 얼마 전 갓 태어난 비둘기 형제들.

지난해에 분명 왔던 부부이다. 올해도 또 왔다. 지난해는 아마 겨울이었을 게다. 알을 낳고 알을 품어 새끼를 낳고 그리고 몇 주 후 떠나고. 바닥에 쌓인 깃털이며 고체화된 배설물을 치우고 끝났기에 너무 쉽게 생각한 듯. 그런데 올해, 엊그제 그만 태풍이 지나갔다. 비바람이 치면 베란다 에어컨 실외기를 놓는 공간에 빗물이 들쳐 며칠을 간다. 이에 큰 문제가 되었다. 올해는 두 마리를 낳았고 충분히 날아갈 듯싶은데도 녀석들을 고인 물 위에서 젬병 거리며 아직 놀고 있다. 아직 날 수 있는 때가 되질 않았나 보다. 그러나.

누가 아비이고 누가 어미인가. 흰색 녀석이 아비인 듯. 재색 녀석이 더 많이 드나들고, 알을 품고 있었으니 분명 그렇다. 녀석들이 아이 생산을 위해 터를 마련한 곳, 비어있는 에어컨 실외기를 놓을 공간. 이사 들 때 놓지 못한 것이 영 늘어져 버린 에어컨 설치. 올여름에는 정말로 왕 더위가 있었기에 열 번 넘게 에어컨을 놓을까 말까 하다가 또 넘기고 말았는데. 결국 지난해에 이어 비둘기들의 산란 장소로 임대한 꼴이 되고 말았다. 이 시대 얼마나 주거지 구하는 것이 어려운데 녀석들은 거침없이 침범하여 떡 하니 새끼 둘을 놓았다.

늘 눈여겨보면서 그들을 날려보내곤 했는데, 아, 어느 한순간 놓치고 말았다. 베란다에 꽉 찬 화분들 때문에 고민을 하던 차 몇 분을 그곳에 내놓았는데 그중 한 화분 위에서 녀석들의 알이 발견되었다. 둘이었던가, 셋이었던가. 알 하나가 깨진 채 발견되었으니 아마 알 셋을 만들었나 보다. 마음 약한, 지독한 결정 장애의 나, 한 생명 탄생의 순간에 나는 진정 의리며 정에 약하므로 함께 사는 남자에게 알의 처리 방법을 의뢰했다. 남자는 생명체인데 기꺼이 받아들여야 하지 않겠냐 했다. 그래, 몇 주만 참자. 지난해처럼 쉽게 생각했다.

그래, 어서 품고, 낳고 길러 너네들의 무대인 창공으로 떠나렴. 마음 한 쪽 꺼림칙한 것들이 없지 않았으나 늘 우리 곁에 있는 비둘기인데 뭐 어쩌랴 싶었다. 그러나 자꾸 '균'들의 세계가 떠올라 찝찝해 하던 차 어제 네이버 뉴스 검색창에서 읽은 '야생 조류에서 에이아이 어쩌고저쩌고~'로 나는 폭발하고 말았다. 나답게 터진 것이다. 분노조절장애 증후군의 증상. 단 한 번도 청소를 한 적이 없는데 어쩌자고 내게 키우라 그랬느냐며 남자를 몰아붙였다. 남자는 평상시의 언어 습관 그대로의 형식으로 말한다. 곧 떠날 것 같다고. 새끼들의 상태를 아침에 봤노라고.

태풍 소식이 들리자 나는 미리 계획했다. 새끼 비둘기들이 떠나면 비바람과 함께 실외기 코너를 말끔하게 청소하려니. 했는데 녀석들을 나가질 않았다. 그제 밤. 밤새 비바람 소리에 놀라 잠에 들지 못한 채였지만 사실 잊고 있었다. 태풍 속 청소 계획을. 녀석들을 둔 채 대충이라도 청소를 좀 했더라면 좋았을 것을, 지난주에 계획했던, 아이에게 가지 못한 것 때문에 생각이 고르질 못했나. 생각의 리듬이 방방 거렸다. 날은 새고 태풍을 경남 쪽으로 사라지고 그제서야 비둘기 탄생 터에 대한 걱정이 내게 왔다.

이를 어쩌랴! 거센 비바람이 시월 안에 다시 오랴도 싶고 실외기 코너는 그동안 뒀던 화분들은 물론 비둘기의 날개며 똥이 흙과 함께 쌓여 있다. 애들의 깃털이며 배설물들이 뒤엉켜 있는 고인 물의 상황은 급 두려움으로 왔다. 이를 어찌 치우나. 공포심까지 내게 딱 달라붙었다. 이를 어쩌랴. 보살피라 했던 남자를 향해 격한 언어를 내뱉으며 이러 저러한 욕지거리까지 섞어 씨부렁거리면서 분에 겨워 이야기를 내뱉었지만 화는 풀리지 않고. 어떻게 청소를 하느냐 싶어 영 마음이 복잡해져 있다.

결국 물 주기를 하면서 어찌 되었든 오늘 처리를 하자 싶어 덤벼들었는데 아기 비둘기들은 아직 자신들의 태생 터를 떠나고 싶질 않아 한다. 이를 어쩌랴. 나무 막대를 홰를 삼아 일어서 덤비면 날아올라 횃대에 앉아있게 되고 곧 녀석들은 엄마 아빠와 함께 공중으로 날아오려니 기대했으나 전혀 반응이 없다. 뭐 하려면 해 봐라는 식이다.

태풍이 불었다. 아이에게 가려 했는데 남자의 모임 때문에 늦어졌고 엄청난 비바람이 온대서 다음 주 월요일로 또 미뤘다. 학교장 재량휴업일이니, 개교기념일이니 해서 수요일까지 쉰다. 이 책, 저 책을 잔뜩 들고 왔는데 어제오늘 아직 한 권도 다 읽질 못했다. 화분들을 정리하고는 오전이 다 갔다. 오후 들어 이것저것 과일을 들고 점심을 채우고는 다윈의 종의 기원 강의를 들으면서 글을 쓴다.

비둘기들 덕분에 맘 한 쪽이 어수선하지만 제법 느긋해진 내 마음가짐에 한편 놀랐다. 분명 아직 책 한 권도 못 읽어낸 이 휴일의 상황을, 예전 같으면 붉으락푸르락거리며 불안해해야 정상인데 요즘 들어 이리저리 막무가내 보내면서, 가는 시간에도 그냥 보낸다. 시간을.

어쩌면 때가 되었다는 것일 것이다. 이제 매 순간 나 스스로에게 보채지 않고 이것저것 여유 있게 돌아보면서 일상을 진행해야 할 때가 되었다는 것이다. 받아들이자. 순리이다. 이게 삶인 것이다. 그때가 되었다, 이제.

'라이프 > 하루 공개' 카테고리의 다른 글

| 성탄절 (0) | 2021.12.24 |

|---|---|

| 도대체 왜? (0) | 2021.12.23 |

| 200909 working하다, 그리고 working하는 돈이 되게 하라. (0) | 2021.12.20 |

| 210323 마침내 인터넷 서점 속 내 카트의 목록을 삭제하였다 (0) | 2021.12.19 |

| 180104 그날: 마침내 찾은 휴가를 제대로 즐길 것 (0) | 2021.12.19 |